定价:88元

印次:1-1

ISBN:9787302615125

出版日期:2022.12.01

印刷日期:2023.01.16

图书责编:张占奎

图书分类:学术专著

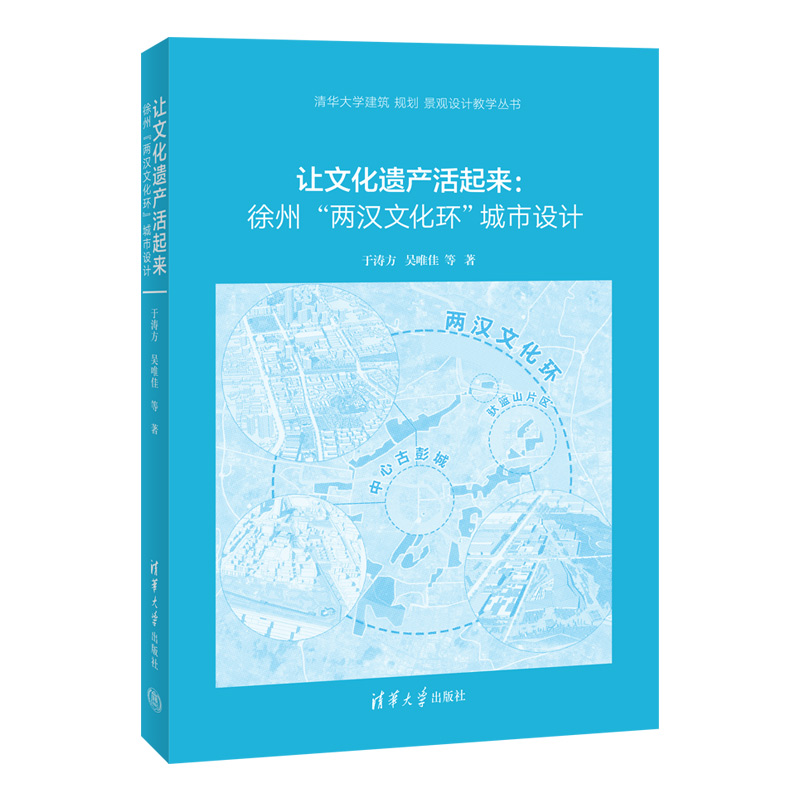

第一,内容:①课程组织和教学目的;②基于“徐州两汉文化遗产”城市设计战略安排;③不同地段的设计。 第二,特色:①教学案例具有典型性和代表性。徐州作为两汉时期的政治、经济中心和交通枢纽,一直是军事斗争的焦点。徐州有深厚的汉文化基础,其中汉墓、汉兵马俑和汉画像石是**代表性的历史文化遗产,是中国汉文化的精粹聚集地。②教学内容上,突出了毕业设计的区域-城市-地段的专题研究和设计表达内容。 第三,读者主要对象:高等院校建筑学、城乡规划学、景观园林学等本科生;以及全国从事规划设计规划研究的从业者。

于涛方,博士,副教授,博士生导师,清华大学建筑与城市研究所、建筑学院城市规划系。长期从事城市地理学、城市与区域规划、城市经济学教学和研究工作。2000年以来,出版著作3部,在著名期刊杂志等发表学术论文近130篇,第一作者70篇。以第一完成人获得中国城市规划学会、中国地理学会等各类优秀论文奖6次,主持和参与若干项国家基金课题。

前言 I 前言 中国城市规划领域正在进行一场迅疾的公共政策转向变革,中国的“新 城市规划学”(neo-urban planning of China)呼之欲出甚至已经浮出水面。 在“中央—地方”“政府—市场”关系发生深刻变化的国家战略安排下,这 场城市规划变革虽然还需要一段很长的成形成熟期,但毫无悬念的是,历 史文化遗产、山水林田湖草等公共品属性和正外部性效应极强的空间要素 已经成为城市规划和政府积极作为的核心范畴。在这种情况下,公共经济学、 自然资源管理学自然成为学科重新建构的核心关注方向和内容,城市更新、 减量提质、生态修复、国土整治等成为重点。 在该大背景下,城市规划学教学内容和方式在发生着深刻的变化。理 论课方面,公共经济体系、土地等资源配置优化、外部性治理等方面内容 成为学科的核心原理模块,“城市规划经济学”“城市治理”等课程相继开放。 在设计课studio中,强化了文化遗产保护和利用、山水林田湖草等具有公 共品属性空间要素的研究和政策设计表达,更是强化了公共财政配置的效 益、公共服务设施资源区位配置优化等模块内容。在区域尺度,突出公共 品领域的跨区域协作和联动,如区域生态和环境、区域文化遗产协同等; 在城市尺度,突出基于“可达性(集聚性面向)”、基于“舒适性”等的统 筹兼顾,突出公共品供给的外部性测度等;在建成区典型地段尺度,注重 基于产权、利益相关者等制度经济学相关领域的思维和方法训练。尤其在 毕业设计环节,更是加强了变革背景下的类型化前沿议题的选择。 2020年,以“徐州‘两汉文化环’城市设计”作为...

V

目录

第1章 徐州“两汉文化环”设计战略的提出 1

一、文化遗产保护、传承和活化利用成为重要的国家战略 1

二、徐州“两汉文化环”空间战略的提出 3

1.两汉文化看徐州 3

2.徐州“两汉文化环”设计的空间战略提出 5

第2章 文化遗产活化、遗产城市主义与规划设计方法 27

一、文化遗产活化的价值:过去可以成为未来的基础 27

二、遗产城市主义:文化遗产可以成为城市发展的未来 28

三、文化遗产能重塑城市空间秩序 30

1.文化遗产提升整个区域的整合和凝聚力 30

2.文化遗产提升都市区品质 36

3.文化遗产复兴内城活力 43

四、面向文化遗产活化的规划与设计内容及方法 45

1.文化遗产保护、传承与活化利用的规划内容和方法 46

2.基于文化遗产活起来的城市设计 49

第3章 徐州的两汉文化遗产资源、价值及现状 53

一、徐州是国家两汉文化时空发展的重要见证 54

1.徐州对两汉文化的发祥、形成与发展功不可没 54

2.徐州两汉文化的完整性、独特性和稀缺性 55

让文化遗产活起来:徐州“两汉文化环”城市设计

VI

二、徐州两汉文化遗产体系 56

1.以“汉文化三绝”为代表的物质文化体系 56

2.深蕴在阡陌与市井的非物质文化体系 85

三、徐州两汉文化遗产传承及问题 87

1.徐州在彰显两汉文化传承方面已经做了卓有成效的探索和实践 87

2.两汉文化遗产活化还存在的问题和不足 91 ...

电子书

电子书

在线购买

在线购买

分享

分享